PANEBIANCO, LA GUERRA, LA CENSURA. MA DE CHE?

30 minuti fa

Il professor Panebianco e la contestazione in aula.

Il professor Panebianco e la contestazione in aula.

Premessa: sono contrario, da sempre, a qualunque forma di boicottaggio. Mi è capitato anche di scriverlo. E la ragione è semplice: di solito, embarghi e boicottaggi producono effetto zero sui potenti che dovrebbero colpire ma scaricano le loro conseguenze su chi non c’entra. A Cuba, l’embargo non ha fatto saltare i Castro. In Iraq non ha fatto saltare Saddam Hussein. In Iran non ha fatto saltare gli ayatollah. In tutti questi casi, però, ha fatto danni a cubani, iracheni e iraniani innocenti. Figuriamoci, quindi, se posso essere favorevole a un embargo, anche se mini, contro un professore universitario come Angelo Panebianco.

A conferma della mia modesta dottrina sugli embarghi, il professor (nonché editorialista delCorriere della Sera) Angelo Panebianco è uscito dalla contestazione più bello e più forte che pria (proprio come Castro, Saddam e gli ayatollah), con l’aureola del martire. A rimetterci, semmai, sono stati gli studenti che volevano seguire la lezione e non hanno potuto. Nel loro piccolo, i cubani, iracheni e iraniani di turno.

Devo dire, però, che tutta la vicenda puzza di vecchio. Da un lato, la sorpresa di chi, come Panebianco, si pronuncia sui giornali e scopre con un filo di raccapriccio che c’è anche qualcuno che ha letto, non è d’accordo e glielo va a dire. Una ventata di realtà che spalanca le finestre di chi ancora concepisce la comunicazione come un senso unico: io dico, tu ascolti. Atteggiamento che spiega perché, nell’epoca delle interazioni e della comunicazione orizzontale, i giornali tradizionali, fatti come se Facebook non ci fosse e il quotidiano fosse tuttora un rito unico e indispensabile, stanno andando a banane.

Panebianco e i contestatori

Ma ragazzi della contestazione, lasciatevelo dire: come siete poco 2.0 anche voi! Impedire al professor Panebianco di parlare e agli studenti di ascoltarlo è antidemocratico e inefficace. Roba da mesozoico, da Anni Settanta, quando facevo io l’Università. Oggi ciò che dovete fare è l’esatto contrario: lasciar parlare il professor Panebianco, anzi incitarlo a parlare. Poi prender nota, confrontare e farci capire se parla da scienziato della politica o… cosa?

Allora andate a prendere la collezione del Corriere della Sera e chiedetegli, in buone maniere, se pensa ancora che coloro che nel 2003 davano dello “stupido cowboy” a George Bush si sentano oggi costretti ad ammettere che “…con la guerra in Iraq cominciò a cambiare il volto politico del Medio Oriente” (2 marzo 2005). In meglio, ovvio. Perché, scriveva nello stesso articolo, “… la guerra in Iraq ha messo ora in moto potenti forze che scuotono l’area. Le prime elezioni libere in Iraq e in Palestina stanno scatenando un’onda democratica, un effetto di contagio, destinato a durare”.

Chiedetegli, già che ci siete, se riscriverebbe (4 luglio 2005) che con l’elezione di Ahmadinejad “crescerà, nei prossimi mesi, la tendenza dell’Iran all’esportazione del terrorismo, dall’Iraq alla Palestina al Libano. Soprattutto, se è accurata la previsione secondo cui solo un pugno di mesi è necessario all’Iran per completare il suo programma nucleare, ciò che si è sempre temuto, una guerra nucleare in Medio Oriente, diventerà uno scenario non più improbabile… Per non parlare del fatto che Al Qaeda potrebbe ottenere dall’Iran atomiche da usare in Occidente. Anche a non considerare le prospettive più catastrofiche chi può comunque pensare che, nello scenario di insicurezza e destabilizzazione (con effetti dirompenti sul prezzo del petrolio) che l’elezione di Ahmadinejad annuncia…”. Badate bene: il terrorismo dell’Iran in Iraq (????), la bomba atomica dell’Iran (manca “un pugno di mesi”, come da trent’anni a questa parte), la bomba atomica degli iraniani sciiti nelle mani dei sunniti di Al Qaeda, finanziati dai sunniti dell’Arabia Saudita. E, bellissima, la crisi al rialzo del prezzo del petrolio causa l’instabilità indotta dall’Iran.

E se è sempre convinto che è “evidente che con regimi come quello iraniano si tratta efficacemente solo se la minaccia dell’uso della forza è comunque in agenda”. (13 luglio 2005)

Chiedete al professor Panebianco, senza offenderlo, se creda che la democrazia si possa esportare, come scriveva spesso in quegli anni. O se creda tuttora nella guerra preventiva, al punto che “nessuno deve mai escludere a priori (è questo il senso della preemptive war) che operazioni militari risultino in futuro necessarie per impedire ai terroristi di impadronirsi di quelle armi di distruzione di massa che, fino ad ora, non sono riusciti a usare in Occidente” (13 luglio 2005). Perché, come sappiamo, proprio a questo servì la preemptive war del 2003, essendo l’Iraq allora pieno di armi di distruzione di massa che, com’è noto, stavano per essere passate ai terroristi. Che non erano riusciti a usarle in Occidente forse anche perché non c’è nella storia un solo caso in cui le armi di distruzione di massa non siano state usate da eserciti regolari.

Queste sono solo alcune perle che l’amico Ghighi ha rintracciato per me. Ma si potrebbe chiedere al professor Panebianco anche se la sua benevola comprensione di allora per l’impiego della tortura e per la limitazione delle libertà individuali nella lotta al terrorismo sia sempre in vigore, visto che attentati e vittime in questi anni di applicazione delle sue teorie non hanno fatto che aumentare. Che ci sia qualcosa di sbagliato nei metodi antiterrorismo, oltre che ovviamente nei terroristi?

Allora c’era qualche milione di persone, compresi i pacifisti che Panebianco copriva di disprezzo dalle colonne del Corriere, che ritenevano le sue convinzioni errate. Ma oggi, dopo che i fatti hanno dato ragione a loro, in cattedra a insegnare “Teorie della pace e della guerra” e a pontificare sul Corriere c’è sempre lui. Mi piacerebbe insomma sapere se nel mondo ovattato in cui vivono professori ed editorialisti (che, così a naso, in Medio Oriente il piede non ce lo mettono) è previsto, da qualche parte, un minimo confronto tra ciò che dicono e ciò che succede. Tra le conclusioni che tirano e ciò che accade nel mondo reale. Tra l’aplomb dello scienziato e il ringhio dell’ideologo.

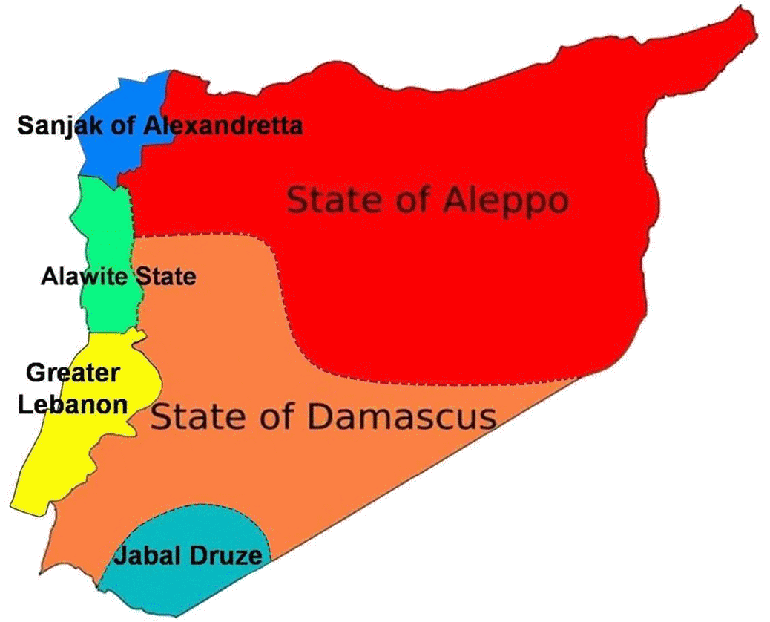

Un'ipotesi di spartizione della Siria?

Un'ipotesi di spartizione della Siria? Residuati bellici in Libia.

Residuati bellici in Libia. Il presidente Mattarella con Barack Obama alla Casa Bianca.

Il presidente Mattarella con Barack Obama alla Casa Bianca. Il presidente ucraino Poroshenko (a destra) con il premier Yatsenyuk.

Il presidente ucraino Poroshenko (a destra) con il premier Yatsenyuk.